Ce projet pilote en établissement scolaire vise à tester un système hybride combinant une chaudière gaz à condensation et une PAC air/eau. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la municipalité de décarboner son parc immobilier, tout en optimisant l’efficacité énergétique de ses bâtiments. L’expérimentation, menée avec le concours de GRDF, a pour objectif d’évaluer les performances et le potentiel de couverture de la PAC dans différents modes d’hybridation. Cet article fait suite à la présentation de l’opération dans vecteurGAZ no 146, publié au 3e trimestre 2024. S’appuyant sur les données recueillies lors de la première saison de chauffe (2023/2024), il présente une analyse détaillée des performances et met l’accent sur les ajustements nécessaires pour maximiser l’efficacité du système hybride.

Caractéristiques de l’hybridation de la chaufferie

Construite sur une superficie de 1 870 m2 , l’école primaire Claude-Debussy nécessite une puissance maximale appelée estimée à 110 kW, en tenant compte des périodes d’inoccupation, telles que les vacances, les week-ends et les mercredis. Le système de chauffage se compose d’une PAC simple service, utilisée en relève de la chaudière existante. La puissance totale installée est de 206 kW, répartie entre 180 kW pour la chaudière gaz et 26 kW pour la PAC. La PAC représente ainsi 25 % de la puissance maximale appelée, soit environ 20 % à 0/50 °C. L’installation comprend trois circuits de chauffage distincts :

- le circuit de la CTA : avec une puissance de 40 kW, ce circuit est utilisé uniquement le matin, quatre jours par semaine ;

- le circuit radiateurs 1 : d’une puissance de 56 kW, il assure le chauffage principal des locaux ;

- le circuit radiateurs 2 : avec une puissance de 14 kW, il complète le système de chauffage.

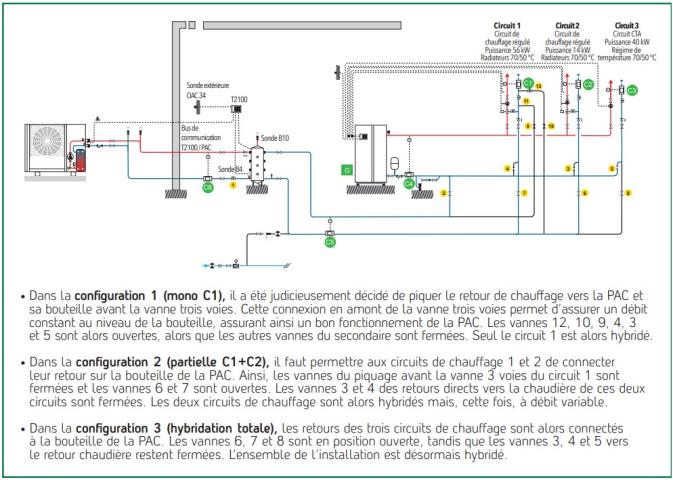

La gestion du chauffage est assurée par deux automates indépendants, l’un pour la PAC et l’autre pour la chaudière. Chaque équipement est régulé par des lois d’eau spécifiques, ajustées en fonction des besoins réels. Pendant les périodes d’inoccupation, la température est réduite à 16 °C les week-ends, et à 12 °C pendant les vacances, permettant ainsi des économies d’énergie significatives.

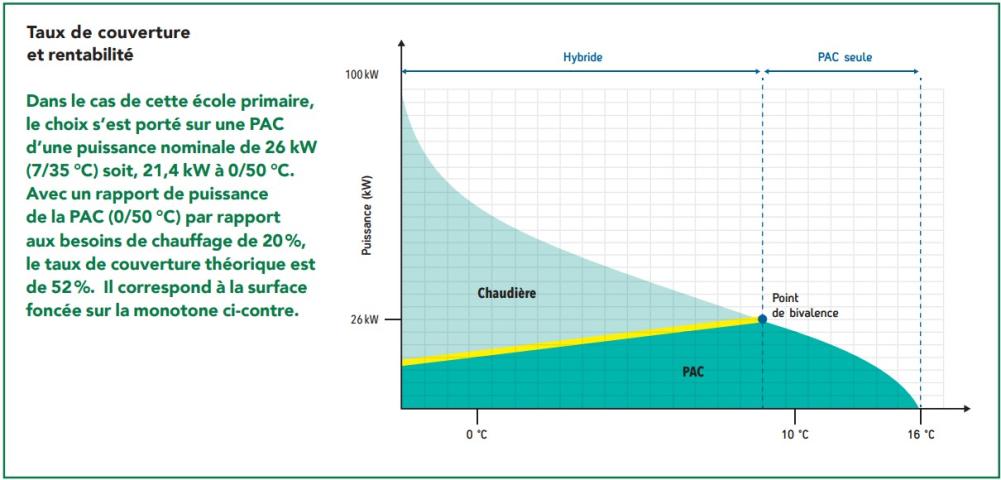

Définir le bon dimensionnement de la PAC

Lorsqu’on décide d’hybrider une chaufferie, il faut trouver le bon rapport entre la puissance de PAC à installer et le taux de couverture. Les kW de PAC installés sont 2 à 6 fois plus chers que les kW de chaudière. Ainsi, le dimensionnement de la PAC est la première décision importante dans l’hybridation d’une chaufferie au gaz.

Assujetti au décret tertiaire, le mode de régulation retenu pour l’hybridation de la chaufferie est le bivalent parallèle. La PAC fonctionne en base, quelle que soit la température extérieure. L’école profite ainsi au maximum du COP de la PAC pour effacer le plus d’énergie finale. Comme on peut le remarquer, la puissance de la PAC n’est pas constante sur la monotone. En effet, la puissance de la PAC air-eau varie selon deux facteurs majeurs : la température extérieure et la température de départ du primaire de la PAC.

Trois configurations testées au cours de la première année de chauffe

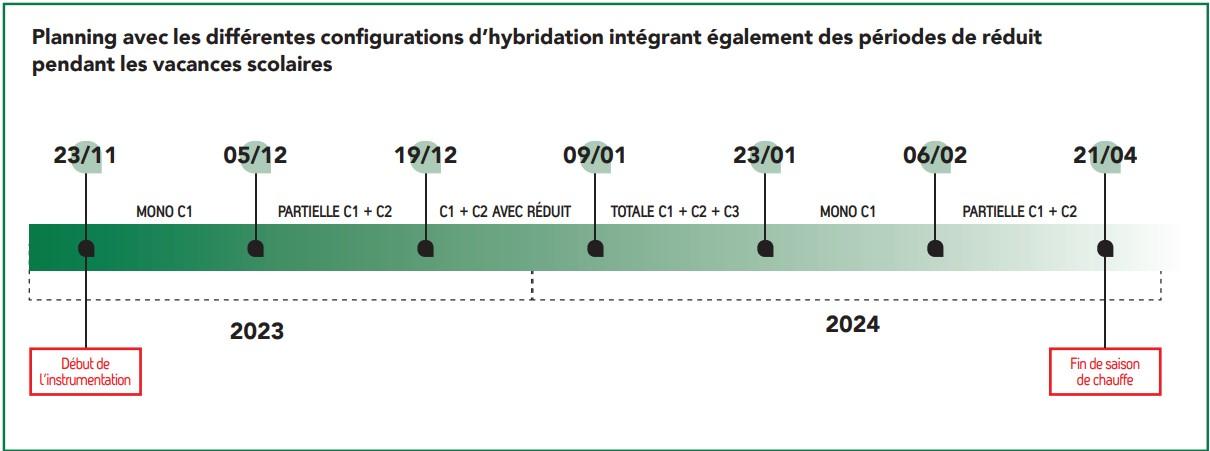

La première saison de chauffe de la chaufferie ainsi hybridée est une année d’expérimentation. Entre fin novembre 2023 et fin avril 2024, trois configurations ont été alternativement observées.

- Configuration 1 (mono C1) : hybridation sur le retour du circuit radiateur 1 (56 kW) avant la vanne trois voies.

- Configuration 2 (partielle C1+C2) : hybridation sur retour commun des circuits radiateur 1 (56 kW) et 2 (14 kW).

- Configuration 3 (hybridation totale) : hybridation totale sur les retours circuits radiateur 1 et 2 (56 + 14 kW) et de la CTA (40 kW)

Ces trois configurations sont possibles grâce à un jeu de vannes identifiables en jaune sur le schéma hydraulique.

Un an d’instrumentation et de remontée de données

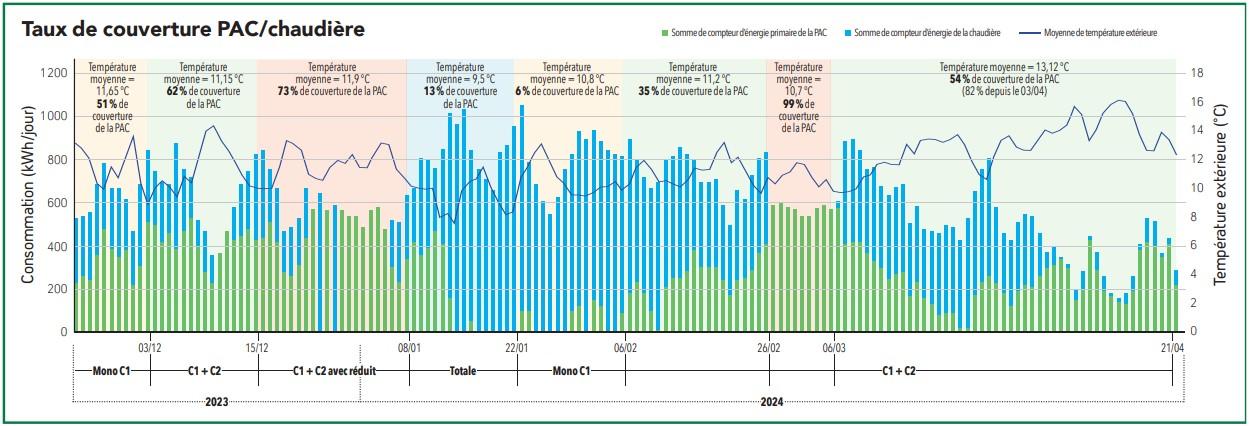

L’instrumentation d’une installation présente deux intérêts majeurs. Elle permet de mesurer les performances de l’installation globale via l’analyse des taux de couverture, des COP et des rendements des générateurs, et de contrôler que l’installation fonctionne correctement grâce à l’analyse des débits et au contrôle des températures de départ, et de retour primaire et secondaire. Au final, le taux de couverture théorique de 52 % est-il vérifié ?

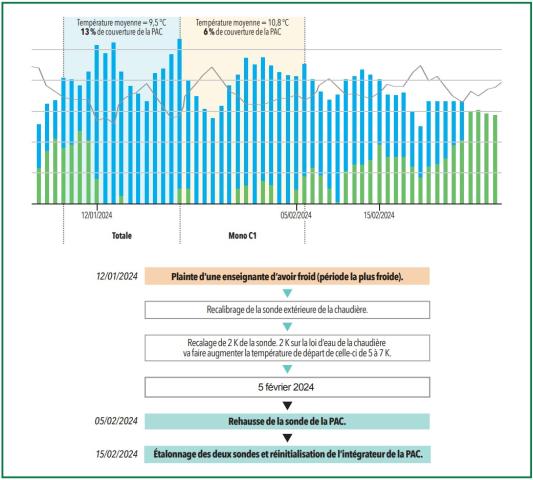

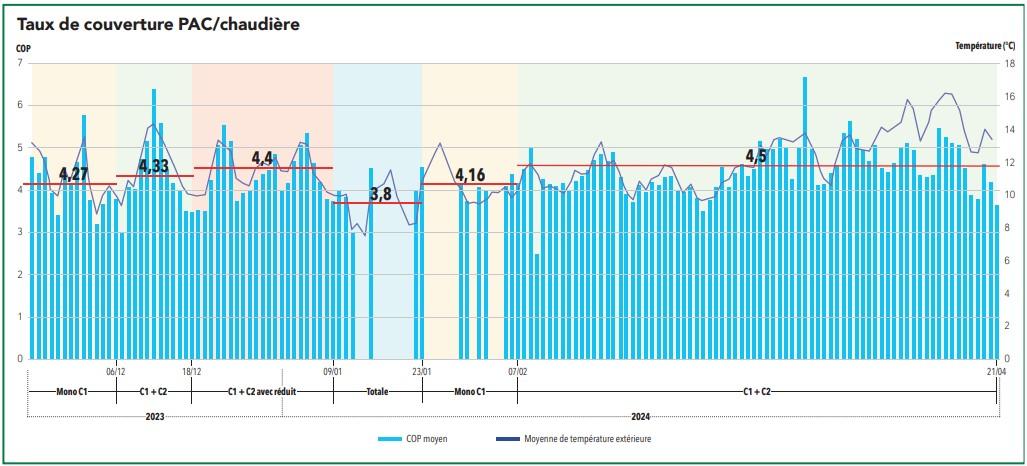

Ce graphique représente l’ensemble de la saison de chauffe. Les trois configurations d’hybridation sont identifiables en abscisse avec les couleurs orange clair (mono C1), vert clair (partielle C1 + C2) et bleu clair (totale). La période rouge correspond aux vacances scolaires avec une température de consigne réduite. Chaque barre représente une journée et permet de visualiser la consommation en kWh/jour et donc le taux de couverture de la PAC, en vert, et de la chaudière, en bleu.

Selon les configurations, les taux de couverture de la PAC varient, tout en considérant que la température extérieure oscille entre 8 °C et 16 °C pendant la saison de chauffe. Sur la première partie de l’année, les taux de couverture de la PAC varient entre 51 % et 73 %. Avec le passage en configuration 3 – hybridation totale –, les taux de couverture de la PAC chutent. Sans l’instrumentation, il aurait été difficile d’identifier que la PAC ne fonctionnait pas correctement.

Les quatre optimisations réalisées au cours de la première saison de chauffe

Tout au long de cette première saison de chauffe, l’instrumentation a permis de révéler des écarts et de réaliser des optimisations corrigeant ces erreurs, avec l’appui de GRDF.

OPTIMISATION 1

Le 12 janvier 2024, il fait trop froid en classe

Le 12 janvier 2024, alors que la température extérieure avoisine les 10 °C, une enseignante s’est plainte de la température trop basse dans sa salle de classe. Cette situation a mis en lumière la nécessité de recalibrer la sonde extérieure de la chaudière.

- Action corrective 1 : un recalage de la sonde de 2 K a d’abord été effectué. Il faut savoir que 2 K sur la loi d’eau de la chaudière fait augmenter la température de départ de celle-ci de 5 à 7 K, ce qui a une incidence directe sur la PAC et son bon fonctionnement. En effet, la température de retour sur le ballon de la PAC est trop haute, la PAC ne démarre plus et ne participe plus à la production de chaleur. Pour y remédier, une rehausse de la sonde de la PAC a été réalisée le 5 février 2024.

- Action corrective 2 : le 15 février 2024, un étalonnage des deux sondes a été effectué, accompagné d’une réinitialisation de l’intégrateur de la PAC. Ces actions ont permis de stabiliser le système de chauffage et d’assurer un fonctionnement optimal, même pendant les périodes les plus froides de l’année.

OPTIMISATION 2

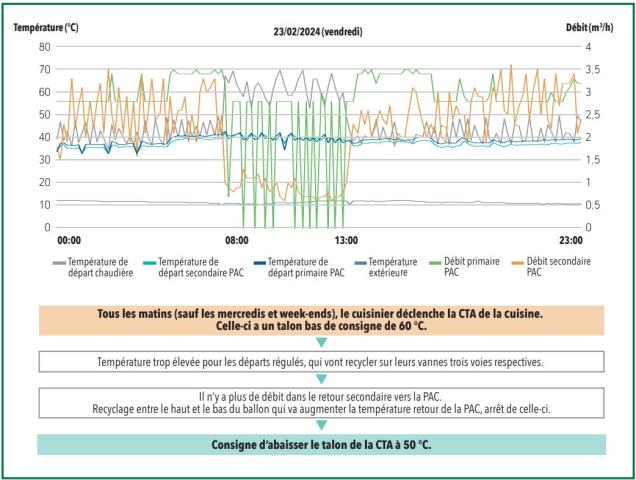

Une CTA perturbe les débits depuis le démarrage

Tous les matins (sauf les mercredis et week-ends), le cuisinier déclenche la CTA de la cuisine. Celle-ci a un talon bas de consigne de 60 °C et monte jusqu’à 70 °C comme le montre le graphique, température de départ de la chaudière en gris, d’une journée type (le vendredi 23 février 2024). La température est trop élevée pour les deux départs régulés C1 et C2, ils vont alors recycler sur leurs vannes trois voies respectives. À l’image du vendredi 23 février 2024, cela a pour conséquence une chute du débit au secondaire (en orange) tous les matins entre 8 h 00 et 13 h 00, lorsque la CTA est enclenchée. Le débit du retour secondaire vers la bouteille de découplage de la PAC devient trop faible, ce qui provoque un recyclage entre le haut et le bas de cette bouteille. La température de retour primaire de la PAC augmente, cette dernière s’arrête.

- Action corrective : le talon de consigne de la CTA est abaissé à 50 °C

OPTIMISATION 3

La pompe inadaptée du circuit C1 empêche le fonctionnement de la PAC

Dans la configuration C1 + C2, une chute des consommations de la PAC est observée début mars 2024. Le premier réflexe est de vérifier les débits de l’installation. Sur une journée type, on constate que le débit moyen primaire de la PAC (en vert) est en dessous du débit moyen secondaire de la PAC (en orange). Le coupable est tout trouvé : il s’agit de la pompe du circuit C1, qui est surdimensionnée. Celle-ci amène trop de débit sur le retour secondaire. Le volume de la PAC n’assure plus une fonction de découplage mais devient une bouteille de mélange, et la PAC cycle sur sa bouteille.

- Action corrective : le 28 mars 2024, la pompe du circuit C1 est changée et réglée de manière à équilibrer les débits sur le retour secondaire de la PAC.

OPTIMISATION 4

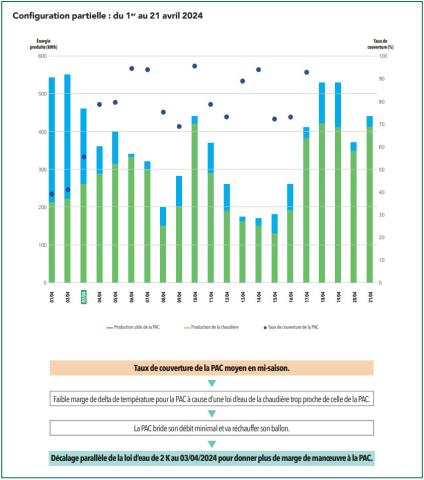

Le 3 avril 2024, derniers réglages pour un taux de couverture moyen important

En ce dernier mois de la saison de chauffe, l’installation affiche un fonctionnement correct. Cependant, l’instrumentation montre que le taux de couverture de la PAC n’est pas encore satisfaisant, surtout pour un mois d’avril à Toulon où les températures extérieures s’adoucissent. La raison : une faible marge de delta de température pour la PAC, à cause d’une loi d’eau de la chaudière trop proche de celle de la PAC. La PAC bride alors son débit minimal et va réchauffer sa bouteille.

- Action corrective : décalage parallèle de la loi d’eau de 2 K au 3 avril 2024 (en vert) pour donner plus de marge de manœuvre à la PAC.

Chaufferie hybride : la performance au rendez-vous

L’instrumentation permet de mesurer les performances de l’installation, et plus particulièrement le COP de la PAC. Voici les COP moyens sur l’ensemble de la saison de chauffe selon les configurations. Comme indiqué précédemment, le COP de la PAC dépend de la température extérieure et de la température de départ primaire. L’école est située à Toulon, au bord de la Méditerranée, une région où la météo est plutôt clémente et la température extérieure moyenne est de 11 °C. Il ressort de cette première saison de chauffe un COP moyen de 4,2. Il faut toutefois être vigilant à toujours mettre en relation performance et taux de couverture. En effet, un COP intéressant est observé en janvier et février, mais avec une couverture PAC très faible.

Un grand pas vers l’objectif 2030 du décret tertiaire

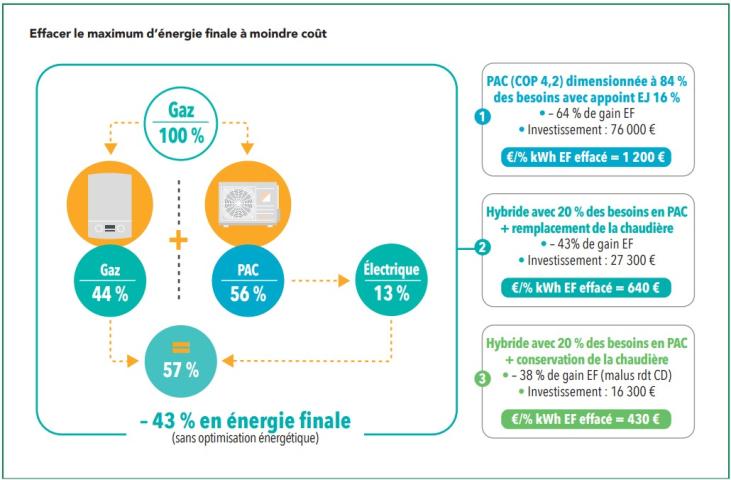

Étant assujettie au décret tertiaire, l’école Claude Debussy doit encore réaliser des gains sur ses consommations en énergie finale. GRDF a donc poussé plus loin l’étude afin d’évaluer les coûts d’investissement nécessaires pour réduire les consommations d’énergie finale. Pour cela, trois scénarios ont été réalisés :

- 100 % électrique avec des PAC dimensionnées à 84 % des besoins et avec un appoint en effet Joule sur 16 % des besoins ;

- hybride avec 20 % des besoins en PAC et remplacement de la chaudière ;

- hybride avec 20 % des besoins en PAC et conservation de la chaudière.

Dans le scénario 1 – qui permet un gain en énergie finale de 64 % –, chaque pourcentage de kWh d’énergie finale effacé coûte 1 200 euros, contre 640 euros dans le scénario 2 (hybridation avec remplacement de la chaudière ; gain de 43 % en énergie finale) et contre encore moins – 430 euros – si la chaufferie est hybridée avec conservation de la chaudière existante (gain de 38 % en énergie finale). Ainsi, même si les gains en énergie finale sont moins importants avec une hybridation, la différence de coût d’investissement est à considérer. En effet, effacer 1 % de kWh d’énergie finale coûte 2 fois moins cher si l’hybridation s’accompagne du remplacement de la chaudière, et 3 fois moins cher avec la conservation de la chaudière, par rapport à la solution 100 % électrique.

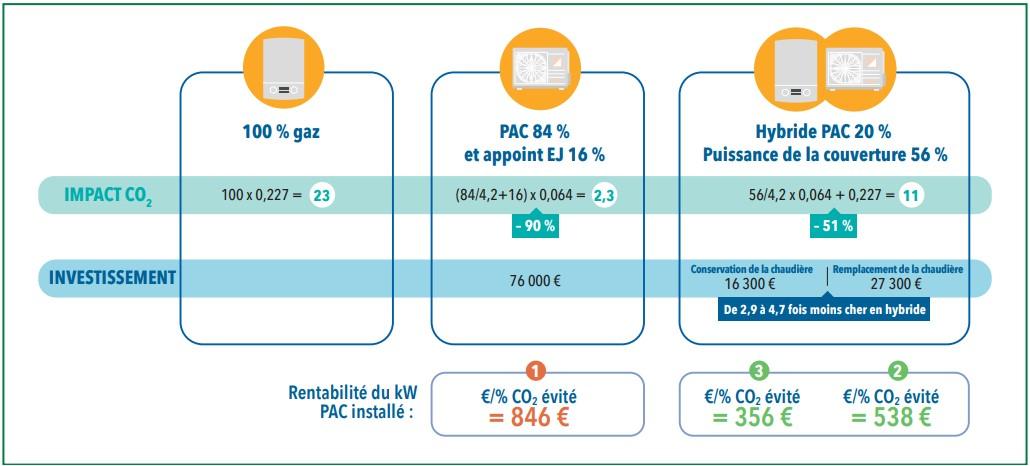

La décarbonation vue à l’échelle du projet

Le même exercice a été réalisé sur le volet carbone, afin d’identifier la rentabilité du kW de PAC installée dans un projet de décarbonation.

Comparée à la solution 100 % gaz, une installation 100 % thermodynamique avec une PAC dimensionnée à 84 % et un appoint en effet Joule de 16 % permet de réduire de 90 % les émissions de CO2. Dans la version hybride, avec un taux de couverture de la PAC de 56 %, le gain en carbone est seulement de 51 %. Mais le budget d’investissement n’est pas non plus le même. Ainsi, avec des solutions hybrides 2,9 à 4,7 fois moins chères que la solution 100 % thermodynamique, le coût du pourcentage de CO2 évité est environ 2 fois plus faible pour l’hybridation de chaufferie, par rapport à la solution 100 % électrique.

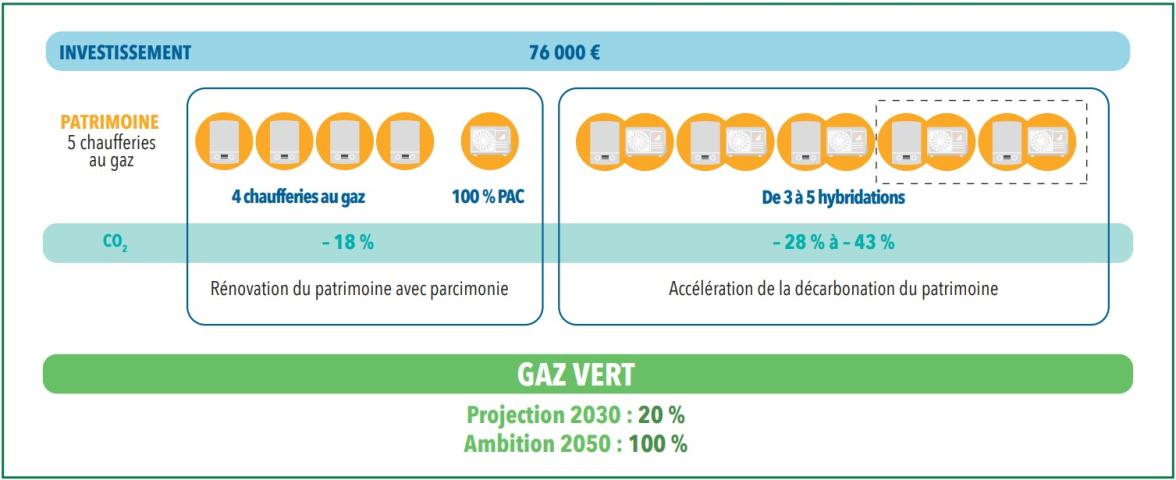

La décarbonation à l’échelle d’un patrimoine

Pour permettre à la ville de Toulon de se projeter sur la décarbonation de son patrimoine, l’exercice a été élargi à cinq chaufferies initialement chauffées au gaz. Pour un budget d’investissement de 76 000 € HT, combien de chaufferies hybrides, la ville de Toulon peut-elle réaliser ? Ce budget correspond, comme nous l’avons vu précédemment, au coût de la conversion d’une chaufferie en une solution 100 % PAC. Il ne permet donc de transformer qu’une seule chaufferie au gaz parmi les cinq envisagées, avec un gain sur l’empreinte carbone de ce patrimoine de 18 %. A contrario, si l’on retient l’option de l’hybridation, ce budget permet de réaliser trois à cinq hybridations de chaufferie (selon que les chaudières sont conservées ou remplacées) et d’avoir un gain sur les émissions de CO2 compris entre 28 et 43 %. Lorsque l’on vise la massification de la décarbonation, la PAC hybride s’avère donc être la solution la plus efficace, à iso budget