Si la question du positionnement réglementaire de la PAC hybride collective est aujourd’hui traitée, le sujet de son dimensionnement reste à affiner afin d’obtenir un optimum technico-économique capable de passer les seuils 2025 de la RE2020, voire de l’étiquette A du DPE, tout en conservant un investissement le plus raisonnable possible et donc une puissance de PAC la plus faible possible. C’est tout l’objet des travaux lancés avec les fabricants fin 2022 et dont les grands enseignements sont restitués dans cet article.

Objectifs et méthodologie de cette étude

Entre mi-2022 et fin 2023, sept fabricants présentant tous un intérêt pour la PAC hybride collective ont été sollicités. Objectif : lancer des travaux en bilatéral avec Engie Lab Crigen afin de déterminer le dimensionnement optimal d’une PAC hybride collective. L’enjeu : respecter les seuils 2025 de la RE2020 tout en maîtrisant au mieux l’investissement initial mais aussi en observant d’autres facteurs tels que l’encombrement, les coûts d’exploitation, la facture énergétique, la puissance électrique de raccordement, etc.

Chaque fabricant avait comme cahier des charges de réaliser en parallèle le dimensionnement d’une solution avec PAC hybride collective et une autre en 100% PAC, selon trois typologies de bâtiment.

Engie Lab Crigen a alors modélisé les projets sur les huit zones climatiques, selon les caractéristiques techniques transmises par les fabricants afin d’en optimiser le dimensionnement, en cherchant à chaque fois la puissance minimale de PAC permettant de respecter les seuils 2025 de la RE2020. Pour chaque PAC hybride collective étudiée, l’hybridation s’effectue sur les deux usages, chauffage et ECS, avec des solutions variées en fonction des fabricants : soit une PAC dédiée par usage, soit une PAC commune aux deux usages

Enseignement n°1

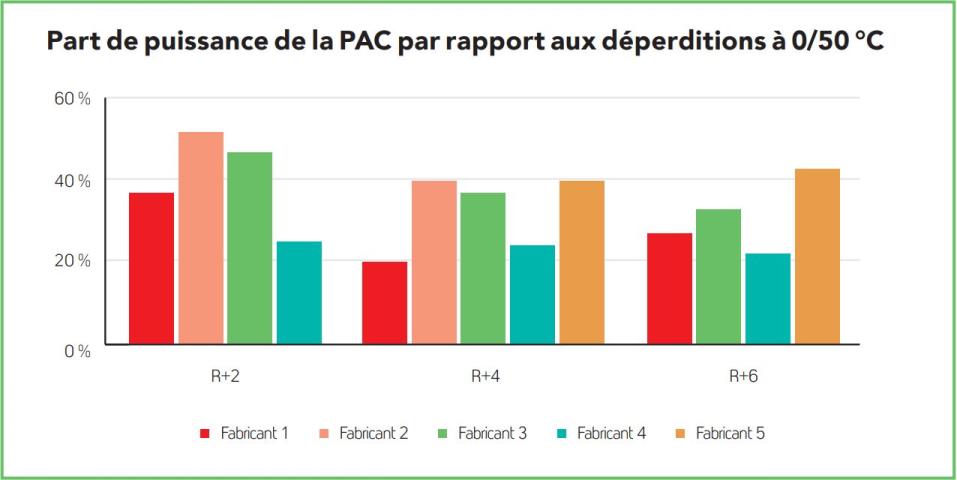

La puissance de la PAC à 0/50 °C doit être comprise entre 20 et 40% des déperditions du bâtiment à la température extérieure de base (40% en H1, 30% en H2 et jusqu’à 20% en H3).

Les études du Engie Lab Crigen montrent que le dimensionnement optimal (PAC sans appoint, à 0 °C extérieur et 50 °C départ chauffage) permettant à la PAC hybride de respecter les exigences de la RE en 2025 et l’étiquette A du DPE à coût d’investissement le plus faible possible se situe entre 20 et 40% des déperditions à température extérieure de base en climat froid (H1a), dans les immeubles moyens et gros collectifs. Plus le bâtiment est important, plus la part en puissance de la PAC est faible. Dit autrement, et pour comparer avec la solution 100 % PAC électrique, la puissance PAC en PAC hybride collective est divisée par trois et la taille du ballon peut être divisée par deux.

Ces valeurs permettent d’avoir un premier ordre de grandeur pour considérer le dimensionnement de la PAC en PAC hybride collective. Une étude plus détaillée réalisée par le bureau d’étude thermique permettra, en fonction du projet et du fabricant retenu, d’optimiser encore cette puissance. En effet, plus la puissance de la PAC est faible, plus le gain à l’investissement est important.

Enseignement n°2

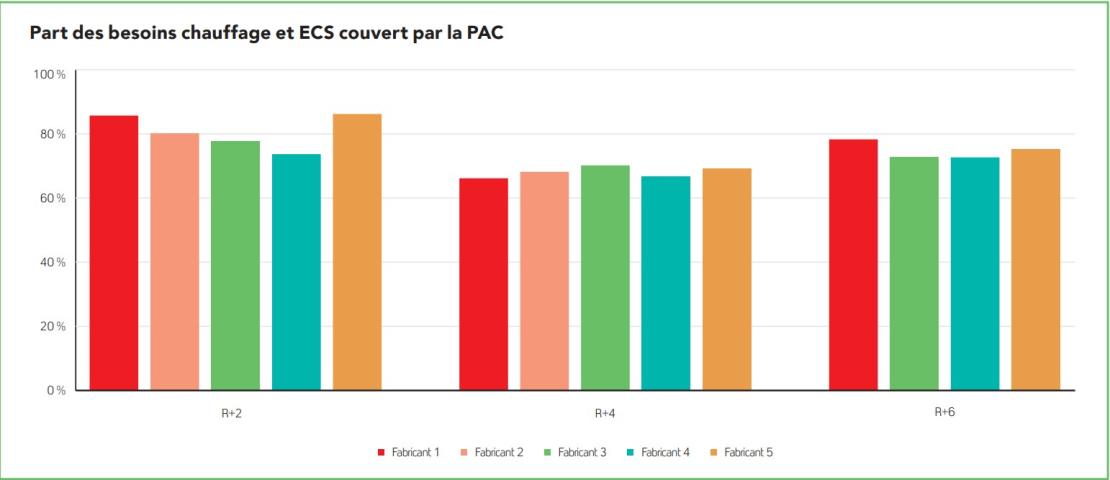

Le taux de couverture des besoins chauffage et ECS par la PAC se situe entre 60 et 80%

Une fois ce dimensionnement appliqué, nous avons regardé dans le moteur de calcul RE2020 les parts des besoins chauffage et eau chaude sanitaire couverts par la PAC. Taux de couverture (en %) de la PAC = le rapport entre la quantité d’énergie fournie par la PAC hors appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage et l’ECS du logement. La PAC couvre dans ce cas entre 60 et 80% des besoins chauffage + ECS sur les immeubles R+4/R+6, quelle que soit la zone climatique. Sur l’immeuble de 18 logements, cette part est encore plus importante.

Enseignement n°3

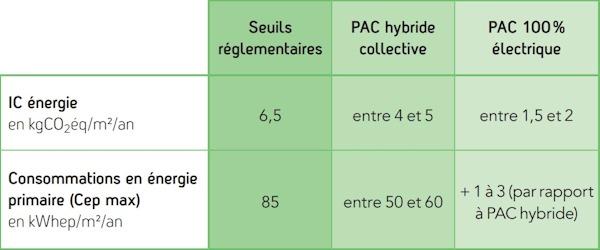

La PAC hybride collective permet d’atteindre les seuils 2025 de la RE2020 ainsi que l’étiquette A du DPE

Avec le dimensionnement tel que décrit précédemment, la PAC hybride collective permet d’atteindre les seuils 2025 mais aussi l’étiquette A du DPE. Si l’on traduit ces émissions données par l’IC énergie de la RE2020, la PAC hybride collective émet entre 4 et 5 kgCO2éq/m²/an, là où la réglementation des seuils 2025 impose 6,5 kgCO2éq/m²/an (pour rappel, le seuil était de 14 kgCO2éq/m²/an en 2022). La solution a donc une marge de l’ordre de 20 à 30 % par rapport aux seuils réglementaires. En comparaison, une PAC 100 % électrique émet entre 1,5 et 2 kgCO2éq/m²/an. Nous verrons ci-après que ces derniers kgCO2éq/m²/ an coûtent très cher au regard de l’investissement nécessaire. En matière de consommation d’énergie primaire, la PAC hybride collective consomme entre 50 et 60 kWhep/m²/an, ce qui présente une marge de 10 à 25 % par rapport aux seuils réglementaires, soit légèrement moins que la PAC 100 % électrique.

Enseignement n°4

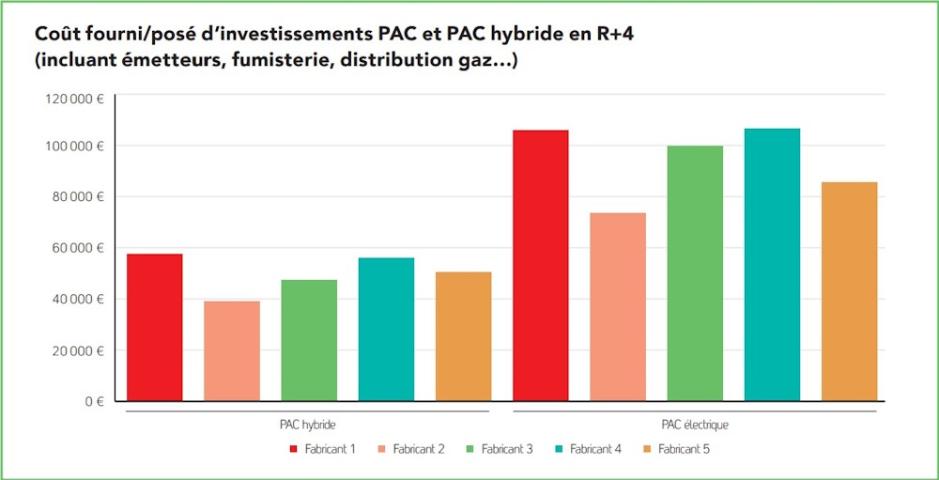

Un gain financier substantiel avec la solution PAC hybride collective

Tous les coûts de générateur et de stockage présentés ci-dessous sont issus des chiffrages fabricants, une fois la puissance de la PAC optimisée pour respecter les seuils 2025 de la RE2020 ainsi que le seuil de l’étiquette A du DPE. Les coûts d’émission, distribution, régulation, local chaufferie, fumisterie, distribution gaz… ont été chiffrés par un économiste de la construction. Le gain à l’investissement est compris entre – 1 300 € et – 1 500 € par logement sur les immeubles R+4 et R+6 en moyenne, sur les modèles testés. Il est en revanche plus faible sur le petit collectif R+2 (700 € par logement en moyenne) puisque l’on bénéficie moins des économies d’échelle. Un autre avantage de la PAC hybride est de pouvoir dimensionner l’installation sur un régime de température de 70/50 °C en profitant de l’appoint réalisé par la chaudière (la plupart des PAC aujourd’hui sur le marché du résidentiel n’étant pas capables de dépasser les 55/60 °C) et donc de rester sur des tailles de radiateurs modestes dans le logement.

Enseignement n°5

Une puissance électrique maxi appelée sur le réseau en période de pointe de 2 à 7 fois inférieure avec la PAC hybride

En appliquant la règle de dimensionnement évoquée plus haut, on divise la puissance PAC d’une PAC hybride collective entre 2 et 5 par rapport à une solution 100 % PAC électrique. À cela viennent s’ajouter les puissances appelées par l’appoint chauffage électrique (imposé par l’application du NF DTU 65.16) mais aussi par l’appoint nécessaire à la préparation de l’ECS. Cette puissance d’appoint est assurée par la chaudière dans le cas de la PAC hybride collective. Avec la solution PAC hybride collective, la puissance électrique maxi appelée sur le réseau en période de pointe peut être 2 à 7 fois inférieure par rapport à une PAC électrique, avec un mode pilotage « base + appoint ». Les puissances de transformateur à mettre en place sont donc directement impactées, tout comme la facture énergétique. En effet, avec une PAC 100% électrique, le passage à un tarif jaune est incontournable. Et dans certaines régions où la puissance électrique disponible est limitée, c’est un élément à prendre en compte.

Enseignement n°6

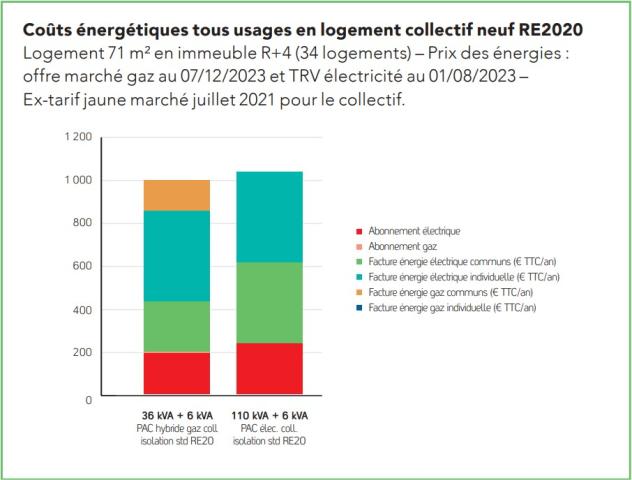

Des factures énergétiques légèrement inférieures avec une PAC hybride collective

Le calcul de facture a été réalisé à l’échelle du logement sur le bâtiment de 34logements, en prenant en compte une surface moyenne de 71 m². Il intègre les coûts liés aux usages communs calculés par le moteur de calcul de la RE2020 (chauffage, ECS, refroidissement, distribution auxiliaire et ventilation, éclairage, déplacements) et les consommations d’électricité liées aux équipements mobiliers (équipements bureautiques, électroménagers, appareils domestiques…) représentant 26,3 kWhef/m²/an en logement collectif. Comme vu précédemment, la puissance électrique appelée par la PAC hybride permet de rester sur un abonnement inférieur à 36 kVA (TRV) alors que les puissances importantes appelées en PAC 100 % électrique impose un abonnement tarif jaune, avec des coûts d’abonnement bien supérieurs. Au bilan, la facture annuelle est légèrement inférieure en PAC hybride collective mais l’ordre de grandeur reste le même, avec un impact de l’abonnement gaz complètement négligeable dans la facture globale (<1%)

Enseignement n°7

L’hybridation permet de diminuer l’impact sonore ainsi que l’encombrement

L’installation d’une pompe à chaleur s’accompagne toujours de la mise en place d’une unité extérieure sur le site. Une attention particulière doit donc être apportée aux nuisances sonores, variables selon son emplacement (en toiture, en rez-de-jardin, en intérieur avec un gainage, etc.). La réalisation d’une étude acoustique en amont de l’étude permet de prendre en compte ces contraintes et de mettre en place, lorsque c’est techniquement possible, des mesures acoustiques (piège à son, caisson acoustique, etc.). Là encore, l’hybridation permet, par rapport à une solution 100% PAC, de diminuer l’impact sonore puisque la puissance installée peut-être divisée entre deux et cinq fois. Enfin en matière d’encombrement, l’étude fait le constat que la PAC hybride collective permet de diviser par deux les volumes de stockage (grâce à la puissance disponible sur la chaudière) mais aussi de diminuer le nombre et parfois l’emprise au sol des unités extérieures de PAC, moins puissantes et moins nombreuses que dans une solution 100% électrique.